-

構造医学とは

-

セミナー案内

-

各種お手続き

-

会員コンテンツ

生理歩行について

生活の欧米化によって椅子に座る時間や、車や電車に乗る時間が増え、自分の足で歩くことが少なくなってきています。

歩くのはいいことと知ってはいても、ではどんな速さで、どれくらいの時間、どんな姿勢で歩けば、どんな効果があるのでしょうか。

と、その前に…

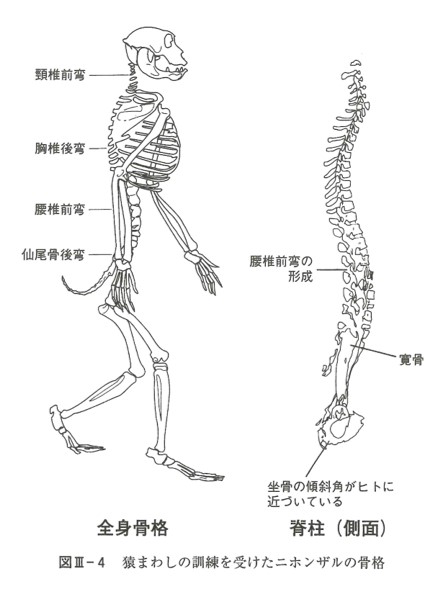

右の図は、猿まわしのサルの骨格です。

背骨のカーブが、ヒトと似たS字カーブになっているのがわかります。

猿まわしのサルは、芸を覚えるために、まず2足歩行から始めます。これを続けると、比較的表情が穏やかになり、賢くなるそうです。わずか一世代で、右図のような変化を得るわけです。

ヒトは、サルが木から降りて歩き始めたことから進化しました。両手が自由になったのはもちろんですが、二本足で歩くこと、それ自体にも大きなカギがあったことがわかります。

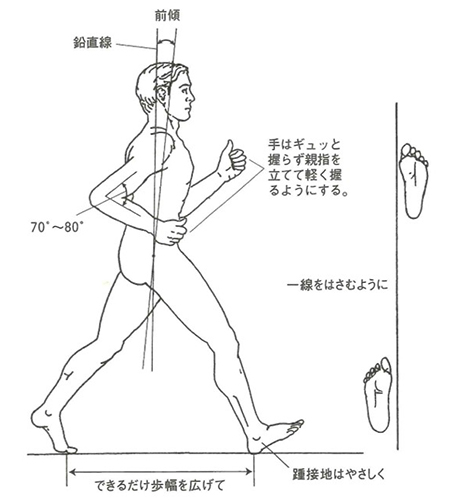

① まっすぐ前を見る

② 上体はやや前傾させる

③ 肘を曲げ、後方に引くことを意識する

④ 両手の親指を立てる

⑤ 足で一本線を挟むようにして歩く

出勤で20分、帰宅で20分と分けて歩くより、続けて歩く方がはるかに効果があります。

40分と聞くと「えっ、長い!」と思われるでしょうが、かなりの早歩きで歩いても、40分で約4.4km。

お家を出てから片道約2kmでどこまで行けるでしょうか?

それをぐるりと一周すれば、あっという間に40分です。

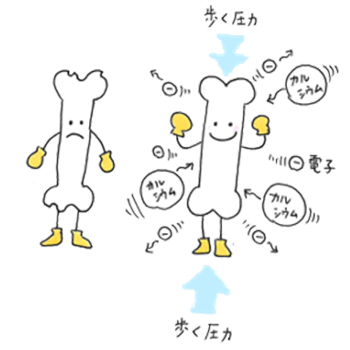

歩くと骨に圧力がかかります。その圧力で骨から電子が飛び出してマイナスの電荷になります。するとまわりの物質でプラスイオンのものがくっつきます。その一つがカルシウムです。こうして骨が作られます。

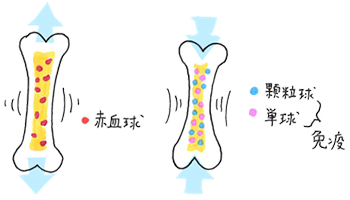

圧力が低いと赤血球やリンパ球が作られます。マラソン選手が高地トレーニングするのは、酸素を運搬する赤血球を作るためです。一方、圧力が増えると、バクテリアを食べる顆粒球、リンパ球に指令を送る単球(マクロファージ)が作られ、いわゆる免疫が高まります。歩くことで骨髄に圧力がかかって免疫細胞が作られ、病気に強くなるのです。

足は第2の心臓と言われる通り、作られた免疫細胞を歩くことで元気に体中に送り届けます。

色んなメカニズムがありますが、構造医学ではたまったエネルギーの放電が、認知力向上のひとつの原因だと考えます。

なんのために歩くか考えてみてください。実は、歩く速さで効果も変わってくるのです。

ゆっくり歩くと、消化器系によく、精神安定作用があります。(第一生理歩行)

ふつうの速さで歩くと、泌尿器系に効果があります。(泌尿器系歩行)

やや早歩きで、呼吸循環器系が改善します。(呼吸循環器系歩行)

早歩きだと、筋力・骨強化・関節潤滑・気力と体力が向上します。(第二生理歩行)

ただし、無理して早歩きすると、かえってよくありません。体調や体力と相談しながら調整して下さい。具体的な速さは、身長で変わりますので下表をご覧ください。

| 身長 | 1分間の距離 |

|---|---|

| 175cm | 63.0m |

| 165cm | 58.5m |

| 155cm | 54.0m |

| 145cm | 49.5m |

| 135cm | 45.0m |

| 125cm | 40.5m |

| 115cm | 36.0m |

| 身長 | 1分間の距離 |

|---|---|

| 175cm | 110m |

| 165cm | 102m |

| 155cm | 94m |

| 145cm | 86m |

| 135cm | 78m |

| 125cm | 70m |

| 115cm | 62m |

| 身長 | 1分間の距離 |

|---|---|

| 175cm | 90.0m |

| 165cm | 83.5m |

| 155cm | 77.0m |

| 145cm | 70.5m |

| 135cm | 64.0m |

| 125cm | 57.5m |

| 115cm | 51.0m |

| 身長 | 1分間の距離 |

|---|---|

| 175cm | 80.0m |

| 165cm | 74.2m |

| 155cm | 68.4m |

| 145cm | 62.6m |

| 135cm | 56.8m |

| 125cm | 51.0m |

| 115cm | 45.2m |

いいえ、動物の骨格がすべて違うのは、それぞれに適した形があるからで、最初にお話ししたように、ヒトの身体は、二本足で立って歩くためにできています。

ふだんいろんな無理や負担にさらされる私たちの身体は、歩くことで本来の調子に戻っていきます。これを『生理性の回復』と言い、歩くことの真の意味はそこにあります。逆にきちんと歩く習慣がないと、少しずつ負担や無理がたまり、身体は病気に向かっていきます。

動物が長生きする上で科学的に効果が証明されたのは、現在のところ睡眠と移動(歩行)だけです。

歩行には、単なるスポーツや運動とは全く異なる、大きな意味があるのです。

無理せず楽しい歩行習慣を、ぜひ身につけてください!

日本構造医学研究所 研究より

参考文献:吉田勧持;『歩行』と『脳』(2006) , 産学社エンタプライズ